職場というのは、単に仕事をこなす場であると同時に、人間関係の縮図でもあります。そこで“嫌われ者”と認識されてしまうと、仕事のしづらさだけでなく、孤独感や精神的なストレスにも直結します。

なぜ職場で孤立し、「嫌われ者」というレッテルを貼られてしまう人がいるのでしょうか。その背景には、本人が気づかないまま周囲との関係をこじらせていたり、無意識のうちに他人を不快にさせる言動を繰り返していたりと、さまざまな原因が存在します。

本記事では、「職場の嫌われ者」の末路について深掘りし、その特徴や心理、そして最終的にどんな影響を受けるのかを具体的に解説していきます。自分自身や身近な人を客観的に見つめ直すためのヒントにもなるはずです。

職場で嫌われ者になった人の末路と、その原因とは?

職場で周囲から敬遠されている人を見かけたことはありませんか。本人は気づいていないこともありますが、ちょっとした言動や態度の積み重ねが原因で「嫌われ者」という立場になってしまう人は少なくありません。最初は些細な違和感でも、無意識のうちに人間関係にひびが入り、気づけば孤立状態に陥っているケースもあります。

この章では、職場で嫌われ者になりやすい人の末路や特徴、嫌われてしまう理由、孤立していく過程などについて詳しく解説していきます。さらに、周囲の目を気にせず働き続ける人の心理や、その生き方についても触れていきます。

職場で嫌われ者になった人の末路

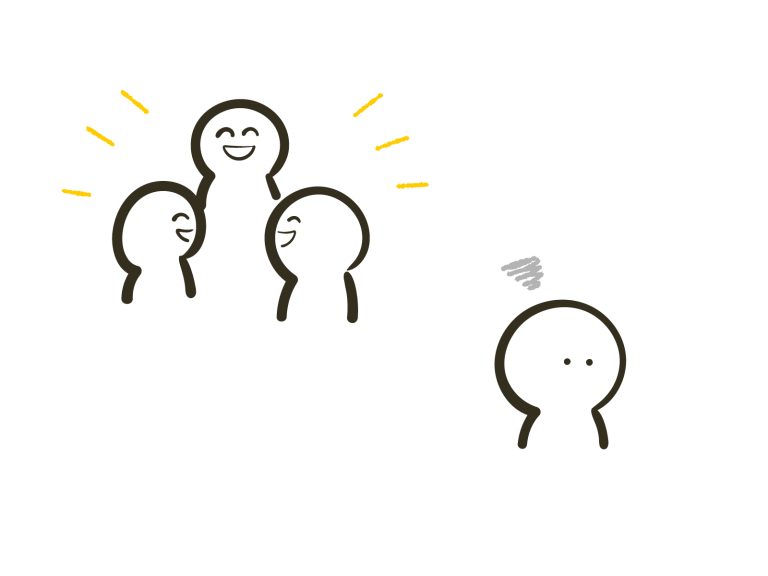

職場で嫌われ者になってしまった人がたどる末路は、非常に厳しいものです。一番顕著なのは「孤立」です。日常的な会話から外され、相談もされず、連絡事項さえ遅れて伝えられるようになります。また、飲み会やランチといった人間関係のつながりを築く場からも自然と排除されていく傾向があります。

その結果、仕事上の連携やサポートが得られなくなり、パフォーマンスが低下するケースも少なくありません。孤独な環境ではモチベーションが下がり、精神的にも追い詰められていきます。場合によっては、部署移動を余儀なくされたり、最悪の場合、自主退職を選ぶことになる人もいます。

特に日本の職場は協調性を重んじる文化が根強いため、一度レッテルを貼られると、それを剥がすのは容易ではありません。周囲からの評価が固定化されると、誤解があっても解消する機会すら失われてしまうのです。このように、職場で嫌われ者になってしまうことは、仕事人生において致命的な影響を及ぼしかねません。

孤立していく過程とその背景

職場で嫌われ者が孤立していくプロセスは、ある日突然起こるものではなく、徐々に積み重ねられた人間関係のひずみによって進行します。たとえば、何気ない発言が無神経だったり、空気を読まずに自分本位の言動を繰り返すことで、周囲との溝が深まっていきます。

最初はちょっとした違和感や不快感でしかなかったものが、「あの人とは関わりたくない」という共通認識となり、次第に距離が置かれるようになります。そして気づいたときには、雑談にも入れず、情報も共有されず、完全に周囲と断絶された状態になっているのです。

背景には、職場という閉鎖的な空間における「同調圧力」や「暗黙のルール」も関係しています。そのルールに無自覚なまま外れた行動を取ると、容赦なく排除の対象になることもあります。特に、新人や異動者がその文化を理解せずに振る舞ってしまうと、孤立が加速しやすくなります。

さらに、周囲の誰も直接本人に改善点を伝えないまま距離を取るため、当人は自分が嫌われている理由にすら気づかないケースもあります。その無自覚さがさらに関係を悪化させ、孤立の悪循環に陥ってしまうのです。

職場で嫌われ者になる人の特徴とは?

職場で嫌われ者になりやすい人には、共通するいくつかの特徴があります。まず多いのが、自己中心的な言動が目立つ人です。周囲の状況を考えずに自分の意見を押し通そうとしたり、自分の成果ばかりを強調したりすると、チームの中で浮いてしまいます。

次に挙げられるのが、空気を読まずに発言してしまうタイプです。冗談のつもりでも、他人を不快にさせる発言をする人は、いつしか「関わりたくない存在」として敬遠されるようになります。

また、ネガティブな発言が多い人や、愚痴・悪口ばかり話す人も敬遠されやすいです。職場は協力して働く場であるため、周囲の気持ちを重くするような人は、自然と距離を置かれていきます。

他にも、報連相(報告・連絡・相談)ができない、責任逃れをする、失敗を他人のせいにするといった行動が続けば、信頼を失い、次第に嫌われ者になっていきます。

このような特徴を持つ人は、自分では気づいていないことが多く、改善しようという意識を持たなければ状況はどんどん悪化してしまいます。逆に言えば、自覚して修正する努力をすれば、職場での評価は少しずつでも回復していく可能性はあります。

自分では気づかない人が多い理由

職場で嫌われている人ほど、自分が嫌われていることに無自覚であることが少なくありません。 その理由としてまず挙げられるのが、「他人への関心が薄い」という特徴です。人の気持ちに鈍感で、自分の言動がどう見られているかを意識しないため、空気を読めずに的外れな発言や行動をしてしまいます。

また、自己評価が高く、自分を正しいと思い込んでいる場合も多く、他人からの反応にネガティブな意味があっても「冗談が通じないだけ」「嫉妬されている」などと都合よく解釈してしまいます。加えて、周囲があえて距離を取って無言で避けている場合、直接的な指摘がないために本人はまったく気づかないまま孤立が進行します。

本来ならば他者からのフィードバックに敏感になることが、社会生活では大切ですが、嫌われ者の多くはその感覚が欠如しています。 その結果、改善のチャンスを逃し、自分だけが浮いた存在になっていくのです。

女性に多いパターン

職場で嫌われ者になりやすい女性には、いくつかの共通するパターンがあります。まず挙げられるのは、「マウントを取りたがるタイプ」です。他人と自分を比較して優位に立とうとする人は、周囲に警戒心や不快感を抱かれやすく、徐々に距離を置かれてしまいます。

次に多いのが、「陰口や噂話を好むタイプ」。誰かの悪口を言って盛り上がるのが習慣化している人は、その場では仲良く見えても、実際には信頼されていないことが多く、やがて孤立する原因になります。

また、「必要以上に自己主張が強く、空気を読まないタイプ」も注意が必要です。協調性よりも自己アピールを優先する姿勢は、特に集団でのバランスが求められる職場では煙たがられる傾向があります。加えて、気配りや感謝の言葉が少ない、感情の起伏が激しい、といった特徴も嫌われやすい要素です。

つまり、「自分本位な振る舞い」が続くと、気づかぬうちに周囲との関係が悪化し、孤立を招いてしまうのです。対人関係を良好に保ちたいのであれば、まずは自分の態度や言動を客観的に見つめ直すことが必要です。

職場の嫌われ者でも気にしない人の生き方と思考法

職場で嫌われていることを気にしない人には、独特の思考法や生き方のスタンスがあります。 まず挙げられるのが、「他人にどう思われようと自分の価値は変わらない」という自己肯定感の高さです。これは一種のメンタルの強さでもあり、他人の評価に依存しないという意味では、現代社会では貴重なスキルとも言えます。

また、人間関係よりも成果や効率を重視する合理主義的な考え方を持っている人もいます。このタイプは、「職場は仕事をする場所」と割り切っており、無駄な付き合いや表面的な愛想笑いを避ける傾向があります。

さらに、「自分を嫌う人がいても、それは相手の問題」と捉えることで、人間関係のストレスを最小限に抑える思考法を実践している人もいます。これは一見ドライに見えますが、自分の精神衛生を守るうえで非常に効果的です。

他人に合わせて自分を曲げることなく、信念を持って生きることが、こうした人々の特徴です。 ただし、このような強さも裏返せば孤立の原因にもなるため、バランス感覚も大切だと言えるでしょう。

職場で嫌われ者になった人の末路、その後どうなるのか?

職場で嫌われたまま働き続けることには、さまざまなリスクや影響があります。人間関係の悪化はもちろん、評価やキャリアにも影を落とすことがあり、場合によっては異動や退職を余儀なくされることもあります。また、嫌われる立場にあることが女性特有の背景や価値観と関係している場合もあり、一概には語れない複雑さも存在します。

この章では、嫌われ者のまま異動した先での現実、女性に多いパターン、孤立状態が長期化した場合の行く末など、具体的な末路について掘り下げていきます。最後には、嫌われたままの生き方を続けることの是非や、改善の可能性についても考えていきます。

異動した場合の現実

職場で嫌われ者のまま異動すると、「新天地でのやり直し」が期待できないケースも多いのが現実です。周囲との人間関係がうまくいかずに異動になったとしても、根本的な原因が本人にある場合、同じようなトラブルを繰り返してしまうことがあります。特に、協調性の欠如や自己中心的な言動が見られると、新しい職場でもすぐに距離を置かれる可能性があります。

また、前の職場から悪い評判やネガティブな印象が引き継がれていることも珍しくありません。異動先の同僚たちがすでにある程度の情報を持っていると、最初から警戒されたり壁を作られたりすることもあるでしょう。つまり、異動=リセットではなく、過去の行動がそのまま「履歴」としてついて回るのです。

一方で、異動をきっかけに態度を改め、謙虚さや協調性を意識するようになった人は、徐々に信頼を得ることも可能です。過去の失敗を踏まえて自分を見直せるかどうかが、その後の明暗を大きく分けるポイントになります。

嫌われてるのに辞めない人の心理と行動パターン

職場で明らかに嫌われていても辞めない人には、それなりの心理的背景があります。 代表的なのは「プライドの高さ」です。「ここで辞めたら負け」と感じたり、「自分がいなくなったら困るだろう」と過信していたりするケースがよく見られます。

また、他人からの評価を気にしない、もしくは気づいていないため、周囲から嫌われていることに対してストレスを感じずに居続ける人もいます。特に、仕事ができるタイプの人は「結果を出していれば文句を言われる筋合いはない」と割り切っており、感情面の摩擦には無関心です。

さらに、経済的な理由や転職への不安から、多少の人間関係の悪化は我慢してでも職を手放したくないという心理も働きます。 そのため、周囲との関係性が悪化しても、辞めるという選択肢は最初からないという人も少なくありません。

「嫌われていても自分は自分」という強固な思考回路により、周囲と軋轢があっても気にせずに勤務を続ける姿勢が見られるのです。

嫌われ者が取りうる「生き方」とは?反省か開き直りか

職場で嫌われ者になってしまった人が、その後どのように生きていくかには、大きく分けて二つの道があります。ひとつは「反省して改善する道」、もうひとつは「開き直って我が道を行く道」です。

反省の道を選ぶ人は、自分の言動を振り返り、なぜ嫌われてしまったのかを真剣に考えます。たとえば、話し方がきつかった、協調性がなかった、相手の気持ちを無視していたなど、具体的な原因に向き合うことで、少しずつ信頼を回復することが可能です。このような姿勢は、時間はかかっても評価され、最終的に良好な人間関係を築くことにつながります。

一方で、開き直りの道を選ぶ人は、「どうせ嫌われてるから」と自分のスタイルを変えようとせず、さらに強い孤立を招く危険性があります。このタイプは周囲との対立を深め、最悪の場合、職場での立場が悪化して仕事にも支障をきたすようになることがあります。

ただし、どちらを選ぶかはその人の価値観や環境によって異なります。「嫌われたことをチャンスと捉え、自己改革のきっかけにできるか」が大きな分岐点です。過去の自分にこだわるのではなく、未来に向けてどう動くかで、その人の「末路」は大きく変わっていくのです。

職場に居続けるリスクとは

職場で嫌われ者になったままの状態が続くことには、いくつもの深刻なリスクが伴います。

まず大きな影響として、業務上のコミュニケーションが極端に減ることが挙げられます。必要最低限の会話しか交わされず、情報共有が遅れたり、重要な業務連絡から外されたりすることもあります。その結果、仕事の成果や評価にもマイナスの影響が出やすくなります。

また、周囲からの協力を得られにくくなるため、困ったときに誰にも助けてもらえず、ストレスや精神的な孤立感がどんどん強まっていくのが特徴です。

さらには、評価されにくくなるだけでなく、上司や人事からも「チームワークに問題がある」とみなされることもあるため、昇進や異動に悪影響が出る可能性があります。

職場での嫌われポジションは、自分のキャリアやメンタルヘルスにも悪影響を及ぼすため、放置せず早めに対処することが重要です。

孤立を脱するには?

職場での孤立状態から脱するためには、自分の言動を振り返り、関係修復のための行動を意識して取ることが大切です。

まずは、無理に好かれようとするよりも「不快に思わせない努力」から始めることが効果的です。例えば、無意識のうちに人を見下すような発言をしていないか、態度が冷たくなっていないかを見直してみましょう。

次に、感謝や謝罪を言葉にして表すことは信頼を取り戻す大きな一歩です。「ありがとう」や「ごめんなさい」を自然に言えるようになるだけで、相手の心の距離はぐっと縮まります。

また、小さな雑談や笑顔での挨拶を習慣にすることも、周囲との空気を和らげるきっかけになります。孤立していると自分から話しかけづらいかもしれませんが、ほんの一言でも構いません。自分から歩み寄る姿勢は、時間をかけて相手に伝わります。

孤立を脱するには「信頼を積み重ね直す」という意識が何よりも大切です。焦らず、少しずつ関係を築き直していくことが、職場の空気を変える第一歩になります。

さいごに~職場での嫌われ者の末路について分かったら

ここまで、職場で「嫌われ者」とされる人がどのような末路をたどりやすいのか、その背景や原因、さらにそこから脱する方法までを見てきました。嫌われ者になってしまう人には共通する特徴があり、それに気づかない限り、職場での孤立や信頼の喪失を免れるのは難しいものです。

しかし同時に、気づいたその瞬間から軌道修正することも可能です。職場での評価や人間関係は「今後の姿勢」で大きく変わるからです。「嫌われて終わる」のではなく、「気づいて変わる」ことこそが、これからの職場人生を左右する大きな分かれ道になるでしょう。

自分が嫌われているかもしれない…と不安な方も、今の関係性に少し違和感があるという方も、一度立ち止まって自身のふるまいを見直してみることが大切です。人間関係をより良いものに変える第一歩は、「知ること」から始まります。今回の記事が、そのきっかけとなれば幸いです。