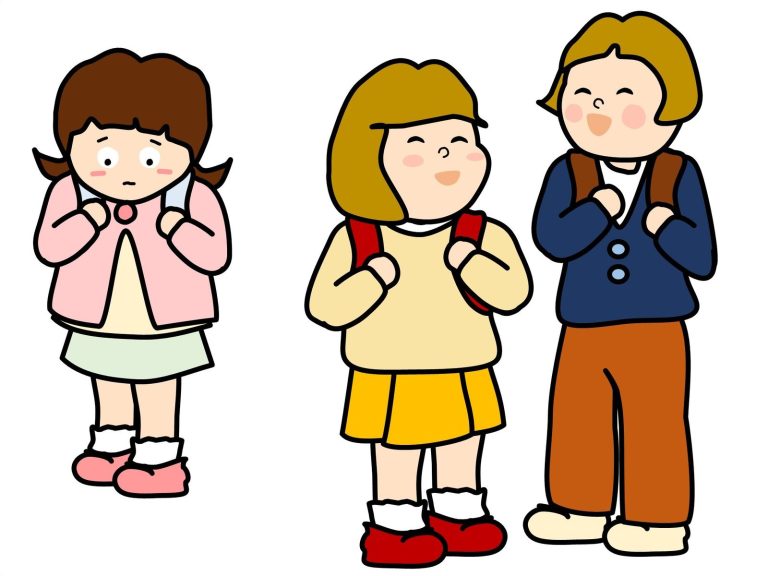

3人グループで、2人が特に仲良くなると、その親密さがグループ内のバランスを崩してしまうことがあります。この状況では、他の1人が疎外感を感じたり、気まずさを抱えることがよくあります。なぜなら、グループ内で親密な関係が強調されると、無意識にその3人目が“外れる”感覚を持つことがあるからです。しかし、こうした悩みや問題に対処する方法は存在します。グループ内の関係を維持しつつ、お互いに配慮し合うことが大切です。この記事では、3人グループで2人が仲良くなる場合に生じやすい人間関係の悩みと、それに対する解決策について詳しく解説します。

3人グループで2人が仲良いときの心理的影響とその理由

3人グループの中で、2人が特に仲良くなると、他の1人が感じる心理的な影響が大きくなることがあります。このような状況において、仲良い2人に割り込むことが難しかったり、自分が疎外されていると感じたりすることがよくあります。そんな心理的な影響がどのように生じるのか、そしてその背景にある理由について詳しく解説していきます。

仲良い2人の存在が引き起こす孤独感

3人グループで2人が親密に仲良い場合、残りの1人が感じる孤独感や疎外感は非常に強くなることがあります。この場合、仲良い2人が自然に会話や活動を進める中で、第三者はその輪に入れないと感じることが多いのです。人は社会的な動物であり、集団内で自分の存在が受け入れられ、尊重されていると感じることに大きな価値を置きます。しかし、2人だけの関係において自分が割り込む余地が少ないと、存在感が薄れ、孤立感を強く感じてしまいます。

対等性の欠如が引き起こす不安やストレス

グループ内で仲良し2人が常に一緒にいると、残りの1人はその関係性が不公平に感じることがあります。この場合、心理的には「対等性」が欠如していると感じることが多いです。例えば、会話が二人だけのものになったり、遊びや活動が仲良い2人の間で決まってしまったりすると、その人は自分の意見や感情が無視されているように感じてしまうことがあります。これが続くと、ストレスや不安を引き起こし、最終的にはグループ内での居心地の悪さにつながります。

人間関係における優先順位が影響を与える理由

人は無意識のうちに、最も近しい関係に対して優先順位を置くことがあります。3人グループの中で2人が仲良くなると、無理なくその二人の間に強い絆ができ、その関係性を守ろうとする心理が働きます。しかし、その結果、残りの1人がどうしても後回しにされてしまうことがあり、そのことが心理的な影響を与えることになります。例えば、2人の仲が強い分、そのグループ内での役割や価値が他の1人にとっては曖昧に感じられることがあるのです。このように、優先される関係が固定されることで、心理的な圧力が生じ、バランスを取ることが難しくなるのです。

自尊心への影響とその理由

3人グループ内で2人が親密になると、残りの1人の自尊心が低下することがあります。これは、親しい2人が無意識にお互いに特別な扱いをしていると、第三者は「自分は重要でない」と感じてしまうためです。自尊心が低くなると、自分の意見や存在をグループ内で表現することが難しくなり、グループから疎外されている感覚が強化されます。その結果、孤立感や劣等感が生じ、精神的に消耗してしまうことがあります。

友情とグループダイナミクスの複雑さ

友情の中には、時に「独占欲」が絡むことがあります。特に、長い間親しい関係を築いてきた2人が他の人を排除する意図がなくても、その絆が強くなることで、グループ内でのダイナミクスが複雑になります。残りの1人が2人にとって後回しにされることが多いと、友情の中での立ち位置が不安定になることがあります。このような状況では、3人グループにおける力学が揺れ動き、グループ全体の関係性に影響を与えます。

まとめ

3人グループで2人が仲良い場合、他の1人が感じる心理的影響は大きく、孤立感や不安、ストレス、さらには自尊心への影響が生じることがあります。これは、仲良い2人の関係が自然に優先され、残りの1人がその輪に入ることが難しいためです。このような心理的影響を軽減するためには、コミュニケーションを意識的に取り、グループ全体の関係性を大切にすることが重要です。理解と配慮をもって、3人グループとしてのバランスを保つことが、人間関係を円滑に保つための鍵となります。

3人グループにおける2人が仲良い場合の疎外感とその解消法

3人グループにおいて、2人が特に仲良くなると、残りの1人は疎外感を感じることがよくあります。グループ内で自然に絆が深まった2人が、他の1人を無意識に排除してしまうことがあるため、疎外感が生じやすいのです。この疎外感を放置すると、グループ内での人間関係が悪化し、最終的には孤立感やストレスを引き起こす可能性もあります。そこで、今回は「疎外感」をテーマに、その原因と解消法について詳しく解説していきます。

疎外感が生まれる原因

-

自然な会話の流れに入れない 2人が親密になると、その会話が自然と2人だけのものになり、もう1人が入りづらくなることがあります。2人だけの話題や趣味が共有されていると、残りの1人は自分がその話題に参加できないと感じ、疎外感を覚えます。特に、会話の中で自分が意見を言う隙間がないと、存在感が薄れてしまいます。

-

物理的な距離の広がり 仲良い2人が物理的にも近くにいると、自然とその距離が他の1人との間で広がります。例えば、ランチや休憩時間に2人だけで話していると、1人だけが外れたような感覚を抱くことがあります。この物理的な距離は、心理的な疎外感を一層強める原因となるのです。

-

無意識の排除 2人が非常に仲良くなると、その絆を深めたいという気持ちから、無意識にでも残りの1人を除外してしまう場合があります。特に、計画や活動を決める際に2人が相談し合って進めると、他の1人が「呼ばれなかった」「気にされなかった」と感じることがあります。このような無意識の排除が、疎外感を深める一因となります。

疎外感を解消する方法

-

意識的に会話に参加させる 2人だけの会話に参加できていないと感じる場合は、意識的にその1人を会話に引き込むことが重要です。例えば、会話の中で「○○さんはどう思う?」と問いかけることで、他の1人が自分の意見を述べやすくなります。グループの会話を、参加者全員が意見を言いやすい場にすることが、疎外感を防ぐ鍵となります。

-

グループ全員で活動を企画する 仲良い2人が中心となって活動を進めるのは自然なことですが、その際に必ず全員を巻き込むように心がけましょう。例えば、次の飲み会や遊びの計画を立てる際には、「みんなで行きたい場所を提案し合おう」と促すことで、3人全員が参加できるようになります。このような共有の場を設けることで、疎外感を感じさせないようにすることができます。

-

バランスを取った時間配分を意識する 2人が仲良くなるのは自然ですが、グループ内の関係が偏らないように、バランスの取れた時間配分を意識することが大切です。例えば、2人が個別に話す時間もあれば、グループ全体で活動する時間も設けることで、全員が平等に関わることができます。この時間配分に気を配ることで、1人が疎外される感覚を減らすことができます。

-

フィードバックをお互いに行う 疎外感を解消するためには、メンバー全員が意見を交換し、感じていることを共有することが大切です。グループ内での感情や意見の変化に気づいたら、それを素直に伝え合うことで、相手が何を感じているのかを理解する手助けになります。フィードバックは関係を強化し、よりオープンなコミュニケーションを生み出します。

疎外感の予防に向けた日常的な工夫

-

定期的に全員で話す時間を設ける グループ内での疎外感を防ぐためには、日常的に全員が参加できるような時間を意識的に作ることが効果的です。たとえば、ランチタイムや休憩時間など、自然にみんなが集まるタイミングを活かしてコミュニケーションを深めましょう。定期的にグループ全体で意見を交換する機会を持つことで、疎外感を未然に防ぐことができます。

-

感謝の気持ちを伝える 2人が仲良くなると、しばしばその親密さを当たり前のこととして受け入れがちです。しかし、仲良くする中で「ありがとう」や「今日は楽しかったね」といった感謝の言葉を意識的に伝えることで、もう1人の参加者も自分の価値を感じやすくなります。ポジティブなフィードバックがグループ全体の雰囲気を良くし、疎外感を感じることを防ぎます。

まとめ

3人グループにおける2人の仲良さは、自然に絆を深める一方で、残りの1人に疎外感を引き起こす原因にもなります。しかし、この疎外感は意識的に改善することができます。会話に積極的に参加させる、活動を全員で計画する、時間配分を意識するなど、日常的にグループ内でのバランスを保つ工夫をすることで、疎外感を解消し、全員が居心地よく感じられる環境を作ることができます。全員が大切な存在だと感じられるようなコミュニケーションを意識し、グループ内の関係性をより強固にしていきましょう。

3人グループのバランスを保つためのコミュニケーション術

3人グループでは、2人が親しくなることがよくありますが、その際に残る1人が疎外感を感じないように気を付けることが大切です。グループのバランスを保つためには、全員が対等に関わり合い、心地よいコミュニケーションを築くことが求められます。今回は、3人グループのバランスを保つために意識すべきコミュニケーション術について解説します。これらの術を使うことで、疎外感や誤解を防ぎ、グループ全体が和やかに過ごせるようになります。

積極的に会話に参加させる工夫をする

3人グループで2人が仲良くなると、無意識にその2人だけで会話が進み、残りの1人が入りにくくなることがあります。このような場合、積極的に残りの1人を会話に参加させることが重要です。たとえば、会話の中で「○○さんはどう思う?」と質問したり、その1人の意見を求めたりすることで、全員が参加できるように配慮しましょう。これにより、孤立感を感じることなく、グループ全体が活発にコミュニケーションできる環境を作ることができます。

感謝の気持ちを言葉で伝える

感謝の気持ちを示すことは、グループのバランスを保つために欠かせません。仲良い2人だけで計画を立てたり、活動を進めたりすることがあっても、その過程で残りの1人が貢献してくれた場合、その努力に対して感謝の気持ちを伝えることが大切です。感謝の言葉や軽い「ありがとう」といった言葉を意識的に使うことで、すべてのメンバーが自分の存在を認められていると感じ、グループ内での公平感が保たれます。特に些細なことでも、感謝の気持ちを伝えることで、グループ全体の雰囲気が良くなります。

役割分担を意識的に行う

グループ内で役割分担をすることは、バランスを取るために非常に有効です。2人が仲良くなることで、その2人に自然と役割が集中してしまうことがありますが、全員が対等に貢献できるように、役割を意識的に分け合いましょう。たとえば、イベントや活動を計画する際に、「○○さんにはこの役割をお願いしたい」と一人一人に適した役割を提案することです。これにより、1人が疎外されることなく、全員が貢献しやすくなります。役割分担はグループ全体の調和を保つために欠かせない要素です。

定期的に全員での時間を確保する

グループのバランスを保つためには、2人だけで過ごす時間ではなく、全員で過ごす時間を意識的に確保することが大切です。例えば、週に一度や月に一度は、グループ全員でランチを共にする、映画を観る、遊びに行くといった活動を計画することが有効です。このような時間を設けることで、グループ内での一体感を高め、疎外感を感じさせないようにします。また、全員が楽しめるような活動を選ぶことで、より充実したコミュニケーションが生まれます。

個別の交流も大切にする

3人グループであっても、時には2人だけの交流も大切です。しかし、これを単なる親密さの構築として捉えるのではなく、残りの1人が心地よく感じられるような形で行うことがポイントです。たとえば、2人で行う活動の前に、3人全員での個別の時間を作ることで、その後の親密な時間が自然に感じられます。個別の交流を大切にしながら、全体のバランスを保つことが重要です。これにより、グループ内の関係性がより柔軟で安定したものになります。

否定的な言葉や態度に気を付ける

言葉や態度には無意識のうちに人を傷つけてしまう力があります。3人グループでは、2人が仲良くなる過程で、残りの1人が知らず知らずのうちに疎外されることがあります。こうした状況を避けるためには、否定的な言葉や態度を取らないように注意し、常にポジティブな言葉や態度を意識的に使うことが大切です。たとえば、相手の意見に賛同する際には「いいね、その考え方」と言ったり、少し違う意見がある場合でも「それも一理あるね、でもこう考えることもできるかも」といった言い回しを使うことで、グループ内での信頼感を築くことができます。

まとめ

3人グループのバランスを保つためのコミュニケーション術は、全員が居心地よく感じる環境を作るために必要な工夫です。積極的に会話に参加させたり、感謝の気持ちを伝えたり、役割分担を行うことで、グループ全員が平等に関与できるようになります。また、全員で過ごす時間を意識的に確保することも、関係性を強化するためには不可欠です。これらのコミュニケーション術を実践することで、2人だけが仲良くなってしまうことなく、グループのバランスが保たれ、和やかな関係が築けるでしょう。

3人グループで2人が仲良いときに起こりやすいトラブルとその対策

3人グループで2人が仲良くなることはよくありますが、その場合、他の1人が疎外感を感じることが多く、これが原因で人間関係にトラブルが発生することも少なくありません。特に2人が自然に親しくなりすぎると、グループ内でのバランスが崩れ、意図せずに他の1人が孤立してしまうことがあります。今回は、そんな状況においてよく見られるトラブルと、その対策について詳しく解説します。これらを意識的に理解し、実践することで、トラブルを未然に防ぎ、より良いグループ関係を築くことができるでしょう。

2人の親密さが原因で孤立感を感じる

問題: 3人グループで2人が仲良くなると、必然的にその2人の間に親密さが生まれます。この親密さが度を過ぎると、残りの1人が孤立感を抱いてしまうことがあります。親しくない1人がグループ内で話題に入れない、あるいは自分だけ話しかけられないと感じてしまうことが典型的な例です。

対策: この孤立感を防ぐためには、グループ全体で関わることを意識的に増やすことが重要です。例えば、会話の中で2人が楽しんでいる話題でも、もう一人に対して「○○さんはどう思う?」と意見を求めるようにしましょう。また、みんなで参加できるアクティビティやイベントを増やすことで、自然に全員が関わる機会が増え、孤立感を減らすことができます。

2人の仲良し度が原因で嫉妬が生まれる

問題: 2人があまりにも親しくなると、グループ内で嫉妬や不安感が生じることがあります。残りの1人が、「自分はその2人にとっては重要でない存在なのでは?」と感じることがあるためです。このような感情は、意識的にコントロールしないと、トラブルの原因となりかねません。

対策: 嫉妬を避けるためには、2人の親密さを適度に保ちつつ、他のメンバーにも配慮をすることが大切です。2人が共通の趣味や話題で盛り上がっている際に、残りの1人が感じる疎外感を軽減するために、その1人にも参加を促すと良いでしょう。また、親しくなることを悪いことだと感じないように、「自分たちが仲良くしているからといって、他のメンバーが不快に思わないように配慮している」と意識を持つことが重要です。

会話の中で無意識に1人を排除してしまう

問題: 2人が仲良くなると、会話や行動が無意識に2人だけの世界になりがちです。こうなると、1人が疎外感を感じ、関わりを持つのが難しくなります。特に、2人の会話が一方向的になり、その1人が話題に入れないと、ますます疎外感が強くなることがあります。

対策: 会話においては、全員が参加できるように意識的に工夫することが必要です。例えば、会話の中で他のメンバーに質問をしたり、意見を聞いたりすることを心掛けることが大切です。また、会話の中で「○○さんも一緒にどう?」と全員が楽しめるような空気を作ることで、無意識に排除されることを防げます。

2人だけで遊ぶことが多くなり、3人での活動が減少する

問題: 2人が親しくなることで、自然と2人だけで過ごす時間が増えることがあります。しかし、その結果、3人での活動や時間が減り、グループ全体の一体感が薄れてしまうことが問題です。これにより、1人が仲間外れにされたと感じ、関係がギクシャクしてしまうことがあります。

対策: 定期的に3人で過ごす時間を意識的に作ることが重要です。例えば、週に1回は全員で集まって食事をする、遊びに行く、仕事や学校の後に共通のアクティビティを楽しむなど、全員が関わる時間を確保するようにしましょう。これにより、2人だけの時間に頼らず、3人全員が楽しむことができる環境を作ることができます。

2人の仲が強くなることで、1人が相談相手を見つけられない

問題: 2人の仲が強くなると、1人が気軽に相談できる相手を見つけるのが難しくなることがあります。特に、2人が親しいときに自分だけが何か悩みを抱えていても、その2人の関係性に気を使って話すことができないといった状況が発生します。

対策: この問題を解消するためには、グループ内でオープンなコミュニケーションを心掛けることが必要です。悩みや不安を共有する場を作ることや、定期的に「最近どう?」といった気軽な質問を通じて、誰でも話しやすい雰囲気を作ることが効果的です。特に、2人が相談し合っている時に、その様子を無理に遮るのではなく、他のメンバーも自然に参加できるように声をかけることが大切です。

まとめ

3人グループで2人が仲良くなると、しばしば疎外感や嫉妬、会話の排除、孤立などのトラブルが発生しやすいです。しかし、これらの問題は意識的なコミュニケーションと配慮によって十分に対策することができます。全員が参加できるような環境を整える、定期的に全員で過ごす時間を持つなどの工夫をすることで、グループ内のバランスを保つことができ、長期的に健全な関係を築くことができます。どんなグループでも、意識的な配慮が重要です。

さいごに~3人グループで2人が仲良い場合の人間関係の悩みについてわかったら

3人グループで2人が特に仲良くなると、疎外感や孤立感が生じる可能性が高いことがわかりました。しかし、意識的な配慮とコミュニケーションによって、こうした悩みを軽減し、バランスの取れた良好な関係を築くことができます。親密さを保ちながら、グループ全員が安心して関われる環境を作ることが、長期的な関係にとって非常に重要です。この記事で紹介した対策を参考にして、グループ内の人間関係をより良いものにしていけると良いですね。